夏休みの宿題の中でも、特に悩みの種になりやすいのが自由研究です。

テーマを決めるのに時間がかかり、気づけば提出日目前…というご家庭も少なくありません。

そこで注目したいのが、2025年に開催される大阪・関西万博。テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」で、SDGsや最先端技術、世界の文化に触れられる学びの宝庫です。

この記事では、万博を自由研究のテーマにするための具体アイデア7選と、まとめ方・評価されやすいコツ、参考資料までをわかりやすく解説します。小学生にも取り組みやすく、親子で楽しく進められる内容です。

万博ってどんなイベント?自由研究に最適な理由

万博の歴史と目的(過去から学ぶ)

万博(国際博覧会)は、19世紀のロンドン万博を起点とする世界規模の展示イベントで、各国が産業・文化・技術を紹介し、交流を深める場として発展してきました。

日本では1970年の大阪万博が有名で、月の石や動く歩道など当時の最先端に触れられる「未来体験の場」でした。歴史の流れをたどるだけでも、十分に価値ある自由研究になります。

大阪・関西万博(2025)のテーマとは?

2025年の大阪・関西万博は「いのち輝く未来社会のデザイン」がテーマ。

会場では、再生可能エネルギーや水素活用、次世代モビリティ(自動運転EVバス、空飛ぶクルマなど)、最先端医療、食の未来、デジタル社会など幅広い分野に触れられます。

現地に行けない場合でも、公式サイトやパビリオンの情報公開、オンラインコンテンツを素材にして研究を進められます。

小学生にとっての自由研究の題材になる魅力

万博は五感で学べるのが魅力です。展示を見て・触れて・聞いて・考える過程で「なぜ?」が生まれます。

パンフレットや写真、観察メモを使って、自分だけの気づきを言語化すれば、オリジナリティと説得力が自然に高まります。

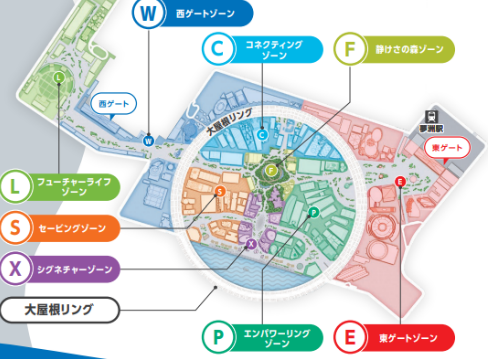

図解:会場イメージ(横長画像)

万博×自由研究のおすすめテーマ7選

1. 万博開催国のくらしと文化の比較(自由研究:文化)

衣食住・学校生活・祝祭・住環境などを切り口に、複数国のパビリオンを比較。地図+写真+短評の三点セットでまとめると読みやすくなります。

- 例:主食・朝ごはんの比較、通学手段、家庭のエネルギー源

- まとめのコツ:似ている点/違う点/その理由(歴史・地理・気候)

- ざっくり5大陸で、一か国ずつ比較するのも面白いです。

- あるいは、近隣の何か国かを比較するのも、違いが浮き出て。

もう少し詳しく書くと・・・たとえば・・・

くらしと文化の比較

食文化のちがい

日本は「ごはん」が中心の食事ですが、海外では「パン」や「パスタ」がよく食べられます。

お正月には「おせち料理」を食べますが、海外では「クリスマスディナー」を家族で食べる国もあります。

また、食べるときのマナーもいろいろちがいます。日本は「おはし」、海外は「フォークやナイフ」、国によっては「手づかみ」で食べることもあります。

住まいとくらしの工夫

日本の家は木造が多く、海外ではレンガや石造りの家がよく見られます。

冬のあたたまり方もちがって、日本は「こたつ」や「床暖房」、海外では「暖炉」や「セントラルヒーティング」が使われます。

また、日本は家に入るときに靴をぬぎますが、海外では靴のまま生活する国も多いです。

服そうや伝統衣装

日本では四季に合わせた服を着ます。夏は浴衣や、冬はコートを着ます。

伝統衣装は、日本の「着物」、外国の「民族衣装」などがあり、とてもカラフルです。

最近はジーンズやTシャツなど、世界中で同じような服を着ることも増えてきました。

学校生活と学びの文化

日本の学校は一斉授業が中心ですが、海外ではグループで話し合う授業も多いです。

お昼ごはんは日本は「給食」が多いですが、海外では「お弁当」や「カフェテリア」で食べます。

放課後は、日本は「部活動」、海外は「クラブ活動」などに参加します。

行事とお祝いごと

日本には「七夕」や「お盆」などの行事があります。海外では「ハロウィン」や「感謝祭」などがあります。

また、日本では20才になると「成人式」がありますが、海外では「バースデーパーティー」や「結婚式」のやり方が国ごとにちがいます。

まとめ

くらしや文化は国によってちがいますが、どの国にも大切にしている習慣があります。

日本は「家族で食卓をかこむこと」を大事にしていますが、海外では「パーティーのようににぎやかに集まること」を楽しむ文化があります。

くらべてみると、ちがいだけでなく「みんなで楽しく過ごしたい」という気持ちは同じだと気づきました。

2. 万博の歴代パビリオンと技術の進化(自由研究:科学)

1970年大阪万博から2025年までの技術進化を年表化。映像・通信・建築・交通などジャンル別に整理すると理解が深まります。

| 年 | 主なトピック | 当時の驚き | 今との違い(進化点) |

|---|---|---|---|

| 1970 | 動く歩道・月の石展示 | 未来感のある移動体験 | 自動運転・ロボティクス・XR体験へ高度化 |

| 2025 | 次世代モビリティ・再エネ・デジタル社会 | 社会実装の直前段階の技術 | カーボンニュートラルや医療DXなど複合領域へ |

たとえば、通信技術の変化なら、こんな感じにまとめられます。

1970年代:固定電話とアナログ通信の時代

1970年の大阪万博では「ワイヤレス電話」や「カラーテレビ」が未来技術として注目されました。当時は固定電話が主流で、国際通信も高額で限られたものでした。

1980年代:携帯電話の登場

肩にかける大型の携帯電話が登場し、通信の「持ち運び」が始まりました。同時にファックスやパソコン通信も普及し、企業や一部の家庭でデジタル通信が浸透しました。

1990年代:インターネット元年

インターネットが一般家庭に広がり、Eメールやホームページが登場しました。携帯電話も小型化し、ショートメッセージサービス(SMS)が利用され始めました。

2000年代:ブロードバンドとスマートフォン前夜

ADSLや光回線が普及し、高速インターネットが当たり前に。日本ではiモードに代表されるモバイルインターネットが普及し、世界では2007年のiPhoneが通信環境を一変させました。

2010年代:スマホとSNSの時代

スマートフォンが生活の中心となり、LINEやFacebook、TwitterなどSNSが社会インフラ化。動画配信サービスやクラウド利用も一般化しました。

2020年代:5GとIoTの社会

5G通信が商用化され、自動運転や遠隔医療、メタバースなど新しい利用シーンが拡大。AIとの組み合わせで通信は「人と人」から「人とモノ」「モノ同士」へ広がっています。

2025年:万博での未来通信

大阪・関西万博では6Gの実証や超低遅延通信の活用が期待され、現地とバーチャル空間をシームレスにつなぐ「未来の通信社会」が体験できると予測されています。

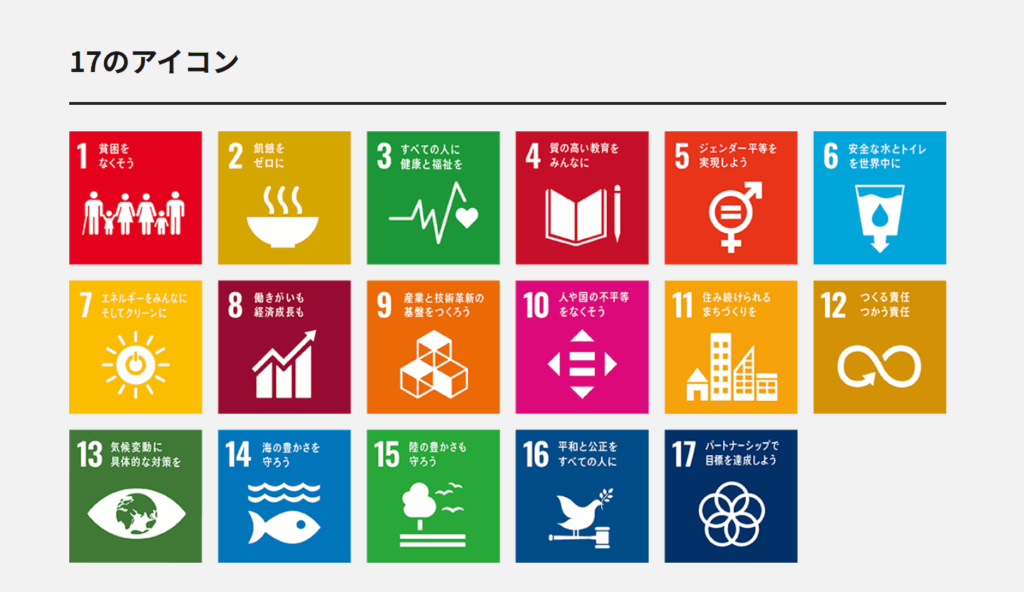

3. 万博とSDGs:世界が目指す未来とは?(自由研究:公民)

展示内容とSDGsの17目標の対応関係を作ると、社会課題の「見える化」に。家庭・学校・地域で実践できるアクションを1〜3個添えると高評価になりやすいです。

| 展示のテーマ | 関連するSDGs目標 | 自分ができる行動 |

|---|---|---|

| 再生可能エネルギー | 7, 13 | 節電・省エネ家電の利用、再エネの調べ学習 |

| 食と健康 | 2, 3, 12 | 食品ロス削減、地産地消、栄養バランスの記録 |

| 海の豊かさ | 14 | マイクロプラ対策、地域の清掃活動に参加 |

SDGsと自分にできること

| 社会課題(SDGsの目標) | 自分ができること |

|---|---|

| 貧困をなくそう(目標1) | 使わなくなった物をリサイクルや寄付する |

| 飢餓をゼロに(目標2) | 食べ物を残さず食べる、フードロスをへらす |

| すべての人に健康と福祉を(目標3) | 手洗い・うがいをきちんとする、早寝早起きを心がける |

| 質の高い教育をみんなに(目標4) | 勉強に集中する、友だちに教えてあげる |

| ジェンダー平等を実現しよう(目標5) | 男の子・女の子関係なく助け合う |

| 安全な水とトイレを世界中に(目標6) | 水を出しっぱなしにしない |

| エネルギーをみんなに そしてクリーンに(目標7) | 電気をこまめに消す |

| 働きがいも経済成長も(目標8) | お手伝いをして家の役に立つ |

| つくる責任 つかう責任(目標12) | ごみの分別をきちんとする |

| 気候変動に具体的な対策を(目標13) | エコバッグを使う、歩いたり自転車に乗る |

| 海の豊かさを守ろう(目標14) | ごみを川や海にすてない |

| 陸の豊かさも守ろう(目標15) | 木や花を大切にする |

4. 未来の交通手段とエネルギー技術(自由研究:理科)

水素エネルギー、EV、空飛ぶクルマなどの仕組みと課題を図解化。エネルギーの流れ(発電→貯蔵→輸送→利用)を1枚図にまとめると理解が進みます。

たとえば…

未来のエネルギー

水素エネルギー

水素は燃焼しても水しか排出せず、CO2を出さないクリーンエネルギーです。燃料電池車や発電所での利用が進み、再生可能エネルギーと組み合わせることで脱炭素社会の切り札として期待されています。

EV(電気自動車)

電気自動車はバッテリーに充電した電力でモーターを回す仕組みで、走行時に排ガスを出しません。再エネ電力と組み合わせれば環境負荷を大幅に減らせるほか、自動運転や車と家の電力連携(V2H)も注目されています。

空飛ぶクルマ

小型電動航空機をベースにした「空飛ぶクルマ」は、都市間や都市内の新しい移動手段として研究開発が進んでいます。渋滞回避や災害時の輸送手段としての活用が期待され、2025年大阪・関西万博での実証実験も予定されています。

5. 世界のごはんを食べ比べ!食文化研究(自由研究:家庭科)

主食・朝食・行事食の比較や、未来の食(昆虫食・培養肉など)を調べて試食記録。栄養バランス表やコスト比較を入れると説得力が増します。

こちらの記事も参考に → 2025大阪・関西万博パビリオン別レストラン完全ガイド【保存版】

たとえば こんな切り口はどうでしょう?

世界の食生活と三大栄養素のとり方

三大栄養素(炭水化物・タンパク質・脂質)は、どの国でも欠かせない栄養源です。ただし、食文化によって「何から摂取しているか」は大きく異なります。ここでは代表的な国の例を見てみましょう。

日本:お米と魚中心のバランス型

炭水化物は主食のお米から、タンパク質は魚や豆腐、脂質は魚の脂やごま油から摂るのが一般的です。和食は全体的にバランスが良いと評価されています。

アメリカ:肉とパンでボリューム重視

炭水化物はパンやパスタ、タンパク質は牛肉や鶏肉、脂質は肉の油やバターから摂取する傾向があります。ファストフード文化の影響も大きいです。

インド:豆とスパイスで栄養補給

炭水化物はチャパティやライス、タンパク質はレンズ豆やひよこ豆、脂質はギー(バターオイル)や植物油から摂ります。ベジタリアンが多いのも特徴です。

地中海地域:オリーブオイルと魚の健康食

炭水化物はパンやパスタ、タンパク質は魚やチーズ、脂質はオリーブオイルから摂取。心臓病予防につながる「地中海食」として世界的に注目されています。

アフリカ:トウモロコシと豆が中心

炭水化物はトウモロコシやキャッサバ、タンパク質は豆類や落花生、脂質はナッツや植物油から摂ります。地域によってイモ類もよく使われます。

同じ三大栄養素でも、国や地域によって取り入れ方がまったく違うのは面白いポイントです。食文化を比べてみると、それぞれの生活や歴史も見えてきます。

6. パビリオンデザインを考えてみよう(創造系自由研究)

実在パビリオンの特徴(形・素材・光の使い方)を観察→自分のオリジナル設計へ展開。模型・3Dアプリ・展開図など表現方法は自由です。

たとえば、少し長くなるけど、こういう切り口はどうだろう?

世界のパビリオンデザイン比較:建築の特徴まとめ

万博のパビリオンは、各国の文化・技術・環境観を建築で可視化した「名刺」です。ここでは代表的な国々の傾向をコンパクトに整理します。自由研究のメモとして活用してください。

日本:木と「間」を活かす調和美

- 木組み・格子・折り紙モチーフなどの繊細な構法

- 自然素材×最新技術(CLTやハイブリッド構造)

- 内外の境界を曖昧にする中間領域(庇・縁側的な空間)

アメリカ:巨大スケールと体験演出

- 大胆なボリュームと映像・没入型展示

- スチールや軽量膜構造で開放的な内部空間

- 産業デザイン風の明快なサイン計画

イギリス:コンセプトドリブンなアート的建築

- 詩・音・データ等を形にする「アイデア優先」の造形

- パラメトリックな外皮やインタラクション

- 軽快な仮設美学と循環素材の活用

中国:象徴性と伝統モチーフの再解釈

- 巨大なゲート・庇・斗栱などの意匠を現代化

- 赤・金などの色彩と秩序立つ軒ライン

- 都市スケールでのランドマーク性

デンマーク:人間尺度とサステナブル

- 自転車・水辺・回遊性を重視した動線計画

- 木・レンガ・再生材などローカル素材

- 日常の心地よさを体験できる装置的建築

サウジアラビア:モニュメンタル×メディアファサード

- 傾斜面や巨大スクリーンの象徴的外観

- 砂漠・幾何学パターンを抽象化した意匠

- 夜景で映える光演出とプロジェクション

UAE(アラブ首長国連邦):自然地形の抽象化

- 砂丘・鷹・帆などのランドフォームを建築化

- 可動要素や膜材で日射・熱環境を制御

- 先端設備による快適性と省エネの両立

スイス:精密さと素材研究

- 鏡面・織物・霧・塩など、素材そのものを主役に

- 静かな外観に高い技術のディテール

- 体験の密度を上げるスモールスケールの積層

フランス:職人技と軽やかな構造

- 繊細なメッシュや木組みの外皮

- 光・影・香り(食文化)を絡めた感性の演出

- エコマテリアルと芸術性の統合

ドイツ:工学的ロジックと環境性能

- 合理的な平面計画と構造の見える化

- 再生可能エネルギーの実証(PV・自然換気)

- モジュール・プレファブで施工性を高める

観察のコツ(自由研究メモ)

- 外観:形(ジオメトリ)・素材・色の意味を推測する

- 環境配慮:日射・風・雨にどう対応しているかを見る

- 動線:入口→展示→出口の回遊性と混雑対策

- 物語:国の歴史/技術/文化をどう空間化しているか

同じ「国紹介」でも、建築はアプローチが大きく異なります。写真を集め、上の視点で比較すると、デザインの意図が見えてきます。

7. 仮想「マイ万博」企画プレゼンの自由研究(総合)

「もし自分が万博を開催するなら?」を設定し、テーマ・ゾーニング・展示体験・動線計画までプレゼン。パワポ+模型の組み合わせは審査で目を引きます。

たとえば、こんなのは…?

自分で万博を開催するなら:設計ミニプラン

仮テーマは「くらしを結ぶ実験場(Everyday Interlinked)」。国や企業の最新技術とローカル文化をつなぎ、来場者が“今日の生活を一歩アップデート”できる体験を設計します。

テーマと狙い

- 主題:日常×技術×文化の再編集

- 副題:小さな改善を世界規模で共有する見本市

- 来場者アウトカム:持ち帰れる行動プラン1つ

配置(ゾーニング)

- 三重リング:外周=各国パビリオン、中周=共通ラボ(食・移動・住)、内周=中央広場と式典棟

- クラスター:アジア/欧州/アフリカ/中南米/中東/オセアニアを水際のプロムナードで連結

- ランドマーク:中央広場に「光の庇」— 日射・雨天から守る大屋根

国・地域配置の意図

- 相互補完で隣接:食×水(例:地中海×サヘル)、エネルギー×デザイン(北欧×東アジア)

- トピック軸のサテライト館:アクセシビリティ、防災、教育、気候適応

動線計画

- 外周ループ(ゆっくり回遊)+内周ショートカット(時短)+放射状の接続路

- 単方向運用が可能な可変サインと時間帯別の一方通行切替

- 休憩ポケットを200m間隔で配置(ベンチ・日陰・給水)

アクセシビリティ

- 段差ゼロ・緩勾配ルート二系統、車椅子優先レーン、誘導ブロック

- 静かなスペース(クワイエットルーム)と優先観覧席

- 多言語表示/筆談・手話対応カウンター/ユニバーサルトイレの等間隔配置

サステナビリティ

- 再生材・木質ハイブリッドの仮設モジュール→撤去後は地域施設へ再利用

- 太陽光・地中熱・日射制御外皮で運用エネルギー削減

- 循環設計:リユース食器・生ごみバイオガス化・雨水利用

展示と体験設計

- 「10分で試せる」マイクロ体験(調理、移動補助、翻訳、遠隔学習)

- スタンプラリーではなく「行動カード」:自宅でできる一歩を選んで持ち帰る

混雑・安全オペレーション

- 時間帯予約+現地発券のハイブリッド、混雑ヒートマップを場内表示

- 待ち時間の体験化(影・ミスト・ミニ展示・座れる列)

- 非常時はリングごとに独立避難、広場へ集中的に誘導

フード&マーケット

- 各国屋台は価格帯を3段設定(ライト/スタンダード/フル)で選びやすく

- アレルギー・宗教・菜食の明快表示、給水所は無料

アクセスとラストワンマイル

- パーク&ライド+舟運・シャトル、段差ゼロの乗降場

- 到着口から中央広場までの「バリアフリー主動線」を最短化

成果の見える化

- KPI:来場者の行動カード提出率/公共交通利用率/再資源化率

- 期間中もダッシュボードで公開し、改善を回す

この骨子に、開催地の敷地条件や動員規模を当てはめれば、すぐに配置図と導線計画へ落とし込めます。

自由研究のまとめ方&評価されやすいコツ

調査型/体験型/創造型に分類して内容を構成

テーマを調査・体験・創造に分類し、ねらい・方法・結果・考察をシンプルに揃えます。混合型(例:現地観察+工作+提案)にすると深みが出ます。

テーマに合わせた資料の探し方(Web・図書館・ニュース)

- 公式情報:大阪・関西万博 公式サイト

- SDGs解説:日本赤十字社 NEWS 特集

- テンプレ:住友館 自由研究テンプレート

模造紙/レポート/PowerPointなど発表形式の工夫

模造紙は写真(大)+吹き出しで視覚化、レポートは問い→調査→結果→考察→結論の順。パワポは音声解説や短尺動画を加えると伝わりやすいです。

評価ポイントを意識した見せ方

- 目的が明確:何を明らかにしたいのか1文で書く

- オリジナリティ:自分の工夫・仮説・比較軸を示す

- 視覚的にわかりやすい:図解・表・写真・色分け

- 結論が整理されている:要点を3つに絞る

- 参考資料が明示:URL・書籍名・聞き取り先を明記

実際にやってみた!万博自由研究の事例紹介

小学生Aさん:SDGsテーマで賞をとった自由研究

展示とSDGsの対応表を作成し、家庭や学校での具体的アクションを提案。「自分ごと化」できた点が高評価につながりました。

小学5年生:万博パビリオンの模型を制作(制作型)

大屋根リングなど象徴的な構造を厚紙・発泡スチロールで再現。制作手順を写真で記録し、材料と工夫点を整理して提示しました。

保護者目線:準備にかかった時間、材料、注意点

- 目安時間:調査10時間+工作5時間+まとめ3時間

- 材料費:2,000〜3,000円(紙・糊・スチレンボード・印刷等)

- 注意点:予約制展示や混雑時間帯の把握、撮影可否の確認

万博自由研究に使える便利な参考資料・リンク集

万博協会の公式サイト・資料ページ

大阪・関西万博 公式サイト(最新ニュース、パビリオン情報、イベント案内)

子供向けSDGs/未来社会コンテンツまとめ

日本赤十字社 NEWS 特集(SDGsの考え方や身近な実践例)

無料で使えるワークシート・テンプレート集

住友館 自由研究テンプレート(下書きや構成に便利)

まとめ|万博 自由研究は今こそ好機

万博 自由研究は情報が多く見えても、切り口を絞れば楽しく深い学びになります。ここで紹介した7つのテーマや事例、まとめ方のコツを使って、現地体験+資料調査+自分の考えを融合させたオリジナル研究に仕上げてください。未来やSDGsへの関心を育み、世界とのつながりを実感できる絶好の機会です。

こんなテーマで自由研究を考えてみては? → 万博VRの始め方|初心者向け完全ガイド

コメント